How to save a life.

And I would have stayed up with you all night, had I known how to save a life.

¡Feliz año!… aunque hayamos pasado ya el 7 de enero como “fecha oficial” para dejar de felicitar el año.

Me he prometido a mí misma que esta primera NL del 2025 va a ser más breve que la última, que, por si no lo recuerdas, me excedí con 20 minutos de lectura (y horas de escritura). No sé si llegaste a leerla hasta el final, o como Ross en Friends (con la carta de Rachel) te dormiste leyéndome.

Sólo ha pasado un mes desde la última vez que te escribí, pero te diré que han sido unas Navidades muy cargaditas.

Empecé operándome de los ojos (cada vez que digo esto, alguien me pregunta angustiado como si me hubieran hecho un transplante, pero no: “sólo” quitarme la miopía y el astigmatismo que tenía… y sí, si me conoces en persona, te lo confirmo: me acostumbré a no ver o a usar sólo gafas de sol graduadas durante muchos años. También mi mismo padre desconocía que fuese miope). En parte te diré que la NL de hoy quizá también es más corta por este motivo: llevo un mes que mis ojos se están adaptando y parece que funcionan con batería, pasado un tiempo frente a la pantalla, se agotan.

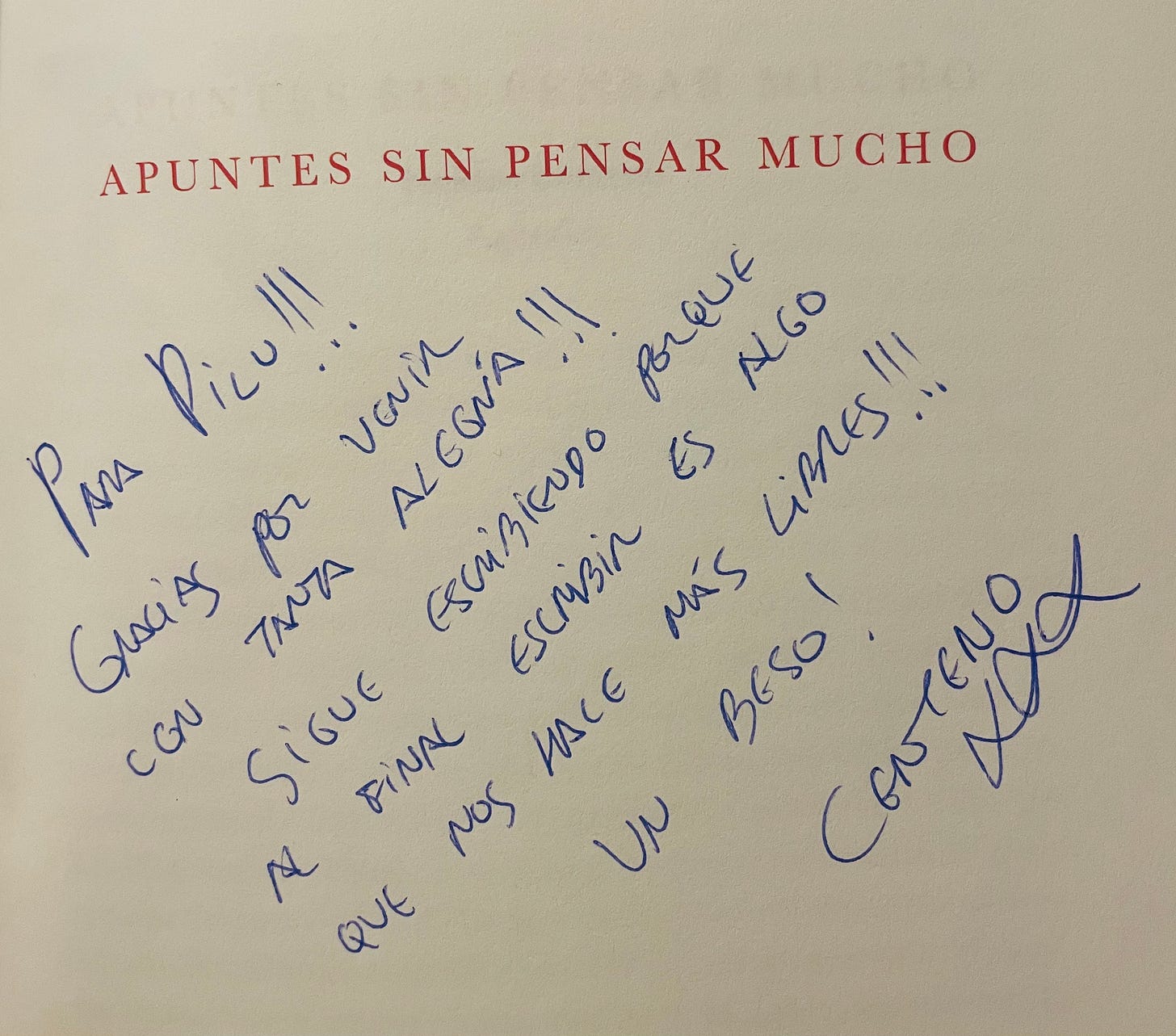

Era el 21 de diciembre cuando asistí a la presentación de los “Apuntes sin pensar mucho” de Holden Centeno que he ido leyendo “en directo” en su Drive que compartía muchas noches en su instagram. Me encantó conocerle en persona y que me dedicase el mini ejemplar que repartían con estas palabras:

Me acompañaba una amiga ese día. Yo iba por él, ella iba por mí. A eso le llamo verdadera amistad, porque no le conocía ni le había leído en su vida. Aún así, fue ella quien se encontró en ese ambiente con otra amiga suya. Tiene gracia la vida.

Y exactamente eso, como dice Dani Martín en su canción “que bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita, te hace sentir culpable. A veces cuenta contigo, a veces ni te mira”. Era un día brutal, y saliendo de aquella librería recibimos todos un mensaje de mi madre diciendo que mi abuela (la lela) estaba ingresada en el hospital por un edema pulmonar. Recuerda que tiene 96 años y todo lo que eso conlleva. Estuvimos 4 días de hospital. Cuatro días intensos. A punto de perderla. Y todavía hoy, aunque estable, pero ya en otra etapa, no sé si la vida se va a despistar en algún momento. Han sido días de aprovechar, por si era el último. De conversar, o de simplemente estar. De acompañar rezando. También de llorar-llorar y de llorar de la risa. A veces pienso: hemos superado las Navidades. Pero tengo el corazón intranquilo porque ha empezado 2025 y varias personas cercanas sí han perdido a sus abuelos. Otras a una amiga o una hija. Incluso a sus dos padres en un accidente de coche. Y entre tantos pensamientos, hay uno que se me repite con mucha fuerza: todo lo que amas, probablemente se perderá; pero seguramente el amor volverá de otra manera.

Así es el amor, que lo cambia todo, hasta a ti mismo. Pone en jaque tus convicciones, aparta tus manías y te llena el corazón. El amor es el motivo por el que, en la vida, hacemos todo lo demás. Aunque a veces lo olvidemos.

Hemos pasado muuchas tardes juntos en casa de la lela, con mis padres, hermanos, sobrinas y cuñados. De vez en cuando recordábamos cosas, mi hermana Laura para eso es súper exhaustiva: puedes ir a cualquier momento del pasado con todo lujo de detalles.

Pues una de las noches que volvía caminando a casa, le di vueltas a una idea que en realidad es del poeta Rainer Maria Rilke: “La verdadera patria del hombre es la infancia”. Es una frase que, desde que la leí, supe que se quedaría conmigo como cita recurrente a la que acudir de vez en cuando. Y esa noche es lo que pasó. Me pregunté porqué nunca olvidamos el teléfono fijo de la casa en la que crecimos. Haz la prueba. Son nueve cifras que han quedado marcadas a fuego en nuestra memoria. Supongo que es porque, esa especie de clave numérica, era la que daba acceso a nuestra casa. Y es que, antes se llamaba a los lugares, no a las personas.

También pensé en cuando, hace cinco años, vendimos la casa en la que crecimos. La última noche antes de que la venta se hiciese 100% efectiva fuimos algunos de mis hermanos y mis padres a verla por última vez. Mis padres realmente necesitaban coger algo de allí, mis hermanos y yo quisimos hacer como una especie de tour final por aquellos cuartos que tanto habían vivido. Meláncolicos anónimos, según Yatra. Pero las casas en las que vivimos explican la historia de nuestra familia.

Si lo piensas, los pisos donde vivimos cuando éramos pequeños son el primer lugar que ocupamos en el mundo, y eso no se olvida. Las habitaciones compartidas, los pasillos largos que siempre daban miedo, la primera mudanza a una habitación propia (yo nunca lo conseguí), los peluches en la cama, la luz del flexo que iluminaba el escritorio, los pósters en la pared, el primer armario que guardaba tu ropa… Y los espacios comunes, como el sofá, con una funda que se escurría cada vez que te sentabas, o el mueble en el que se apoyaba el teléfono (y desde donde te enterabas de todo), del que caía un cable en forma de espiral, que nos metíamos en la boca cuando la conversación se alargaba mucho.

Todo el mundo querría tener un museo de su casa de infancia. Y poder pasear recordando cada esquina, cada objeto y cada detalle. Porque quizá sí que dejamos algo de nuestra esencia en los lugares que habitamos. Y quizá nuestras casas de la infancia siguen manteniendo algo de esa familia que, durante una época, la convirtió en su refugio.

Yo ahora lo que hago es llevarme siempre una papelera con forma de lata de Coca-Cola que me trajeron unos Reyes y un cojín del Chicharro que es como mi hilo directo con Canarias en la habitación. Y eso me hace sentir en mi casa. Más cosas e intangibles me hacen sentir como en casa. Pero esos dos puntos de referencia mentales son casa para mí.

Y bueno, por acabar con algo que te haga reír, te voy a contar una anécdota que recordé anoche. Salí a cenar con mi gente y en mi mesa jugamos -de pronto, cual adolescentes- a “Verdad o atrevimiento”. Como estábamos taaaan reventadas más bien jugamos a “Verdad”, por si los retos implicaban tener que levantarse o algo parecido.

Alguien gira el cuchillo y la parte afilada me señala a mí. Y entonces llega esta pregunta: ¿momento en el que más vergüenza has pasado en toda tu vida?

Y se me viene inmediatamente de mi hipocampo nostálgico lo siguiente:

Recuerda que soy la cuarta de cinco hermanos. Y Jorge y yo somos los pequeños aunque entre Ana - Yo - Jorge nos llevemos 5 y 6 años, respectivamente. Esto te lo digo porque hubo un tiempo en el que aunque estuviéramos en el mismo colegio, estábamos en etapas diferentes (bueno, esto seguramente fue siempre así): unos en el kinder (infantil), otras en primaria y otras en secundaria. Yo no recuerdo en qué curso estaba (si quieres llamamos a Laura), aunque preferiría pensar que estaba en el kinder o como mucho en primero de primaria. Gracias a eso, aunque tengo trauma, lo tengo bastante olvidado. Olvidado hasta que me preguntan, claro.

Bueno, pues yo -según mi madre- llegué a casa diciendo que la fiesta del colegio donde toooooodoooooos se disfrazaban (no era Halloween) era al día siguiente.

Lo que pasó fue que mi madre se fió de mí, y me disfrazó. Me disfrazó de ratón. Pero no de Mickey Mouse. Si no de un ratón - ¿o quizá era un gato? - blanco con la panza y las orejas de purpurina morada. Con manoplas y una larga cola. En fin, un despropósito de lo que fuera. Y así me mandó al día siguiente a la parada de la ruta del colegio. No recuerdo ni si iba acompañada.

Para que te hagas una idea de la vergüenza que me podían dar este tipo de cosas, el día de mi Primera Comunión, le supliqué a mi madre si podía vestirme en la iglesia directamente y no en casa, porque era un suplicio para mí salir con semejante vestido “de novia” a mi edad, y caminar casi un kilómetro hasta la parroquia. Mi madre, por supuesto, me dijo que si me podía centrar (que es lo que dicen las madres para no tener que insultarte en público).

Bueno, pues eso, que estaba en la parada y llegó el bus. Y sólo ahí fui consciente de mi gran equivocación. Resulta que “al día siguiente” sólo era la fiesta del colegio para los de secundaria. Donde, por cierto, nadie se disfrazaba… porque eran los mayores, y ellos no hacían esas cosas.

La mirada del conductor primero, de la profesora encargada de ruta después, y las decenas de cabezas asomándose desde los asientos con caras y expresiones como las que luego han sabido imitar estos emojis: 🙄😳, consiguieron hacerme pensar que cómo era posible que en una familia como la mía esto pudiera haber pasado de verdad y que yo fuera la protagonista. Casi me cargo a mi madre por fiarse de mí, y a mis hermanas mayores por no avisar a mi madre.

Ya no recuerdo si al llegar al colegio me dejaron otra ropa o permanecí disfrazada todo el día. Sólo sé que quizá uno o dos días más tarde fue la verdadera fiesta de los pequeños del colegio y tuve que volver disfrazada de la misma manera. ¿Cruel? Repeat it, please. Aporto prueba de ese día, no sé si la cara que pongo iba para mi madre o alguna hermana.

Pues nada, después de esto, creo que no hace falta ningún bonustrack. Sólo que sepas que el podcast va adelante, aunque ni yo misma sé ni el día ni la hora en que verá la luz. Ten paciencia. Nos vemos!

No, no, no, ¡cómo me he reído! 😂😂😂🤣🤣🤣